真鶴町教育委員会の法的思考力を問う

町長への公開質問状を事例に

真鶴町教育委員会は、住民の意向を反映して小林のぶゆき町長に公開質問状の提出に至ったのでしょうか? 文部科学省は、「教育委員会制度の特性」の一つを「住民による意思決定」としています。回答書(町長)によると、「教育長は、町長が求めた『給食についての町民へのアンケート調査』を実施しなかった」そうです。

また、教育委員会は、法律の「一部分しか読んでいない」「理解・解釈を欠いた」と言えます。法令は、個人的な感覚で、OK/NGを判断してはなりません。次の様に行うものです。

1:関係法令の条文を確認

2:関係法令の解釈論を確認・検討

3:判例を確認

・公開質問状が出された経緯

|

|---|

・争点

|

・押さえておくべきポイント |

朝日新聞の記事「真鶴町長、関与続ける姿勢 教育行政 教委の質問状に回答」(2025年9月24日)を読み、真鶴町教育委員会(瀧本朝光教育長職務代理者、松野 司委員、岡田和枝委員、髙橋 綾委員)が町長に公開質問状を提出したことを知りました。公開質問状には法律の誤解が読み取れた一方、回答書(町長)には法学や政治学の視点から疑問は見付かりませんでした。

教育委員会は、「教育の政治的な中立、継続性・安定性の確保が求められる」と主張。確かにそれらは、地方教育行政法などに書かれています。

しかしながら、同法第22条の6などには、町長の権限として「予算執行」などが明記されています。限られた町の予算を使うにあたり、何も関与しない町長で宜しいのでしょうか。町民や町長、議会が意見できることを再認識する必要があります。

次の1から3は、公開質問状への疑問。4は、対応策。5は、町長への提案です。

1. 公開質問状を出すに至った真の動機は何か?

町議会に「教育長の任命議案」を出すのは町長の役割です。教育委員会は、「政治的中立性の確保が必要」とされています。教育長の保身のためであってもなりません。

2.「今いる生徒は給食がないまま卒業」への町長と教育長の方針の違い

町民にとって最も自分事になる案件は、給食ではないでしょうか。纐纈仁志教育長の方針通りでは、「今いる生徒は給食がないまま卒業」となってしまうことについて、町長は「他の自治体の給食センターから食缶にて提供」などの方法で対応したいとの考え。 この不一致について、町民に広く知られることが望ましいと思われます。朝日新聞の記事(2025年9月24日)では触れられていない論点です。

「教育長の『基本的に給食は2026年9月からで良い』という姿勢」について、そうせざるを得ない背景を町民に納得してもらう必要があると思われます。

3.子どもよりも学校現場を優先しているのではないか(回答書4/8)

「学校現場を優先」の一例として全国的に「学校や教育委員会がいじめを隠蔽」が見受けられます。その結果として、不登校や自殺が発生しています。

いじめ認知件数は、全国的に増加しています。文部科学省が2024年10月に公開した調査結果によると、「いじめの認知件数は、7.4%増」「過去最多」とされています。

各教員や教育委員会は、「子どもの権利・人権」を守る必要があります。教員や校長、教育委員会は、自らの責任回避を目的に、いじめや体罰を隠してはなりません。

「教育委員会として不断に学校に働きかけを行っていれば、そもそも町長部局が関与する必要のない」(回答書6/8)は、その通りです。

小・中学校現場における「子どもの権利・人権」を守るために市長部局が担当課を設置している実例があります。大阪府寝屋川市監察課や静岡県湖西市こども政策課いじめ防止対策室などです。

4. 教育委員会に求められる法的思考力と対応策

公開質問状を提出する前に、法令に一定以上の理解がある人から助言を受けるべきであったと言えます。人間は誰しも「歩く百科事典」ではありません。教員が大学時代などにおいて、各種法律の講義を受講していないことは致し方ありません。

解決策の一つとして、教員を対象とした研修や研究活動が考えられます。各教員は、憲法で保障されている「基本的人権」(第26条)や「教育を受ける権利と受けさせる義務」(26条)などの法律を理解する場を設けることです。

法律は、物事を整理する道具です。各教員がリーガルマインド(法的思考力)を意識することにより、児童生徒への新たな目線を持つことが期待されます。

5.町長への提言

「教育長候補者のバックグラウンド・チェック」「教育大綱の見直し」「総合教育会議の会議録公開」の3つを僭越ながら提言します。

5- (1) 教育長候補者のバックグラウンド・チェック

町長は、教育長候補者のバックグラウンド・チェックをどこまでするのか。これが重要ポイントです。 前町長が任命した現教育長を再任用するのではなく、「耳目を集めるような教育長を迎えたい」としている町長。教育長候補者を選び出し、町議会に「教育長の任命議案」を出す町長の責任は大きいです。市長のガバナンス(統治)が問われます。

「チェック項目は幾つか」「大ナタを振るう勇気がある人物か」「いじめや体罰を無かったことにする人物か」などの十分なバックグラウンド・チェックをしない場合、議会に丁寧な説明を欠くことになります。それは、不登校やいじめの増加などの町民への不利益となってしまいかねません。

相模原市の教育長は、元市職員です。清川村でも村の元職員が教育長になった事例があります。静岡県熱海市の教育長は、民間人です。町長は、広い選択肢の中からバックグラウンド・チェックを用いて、町議会に「教育長の任命議案」を出すことが望まれます。

5-(2) 真鶴町教育大綱の見直し

「いじめ防止対策」「子どもの貧困対策」「不登校支援」などを教育委員会に打診してはいかがでしょうか。2025年3月に策定されたばかりの真鶴町教育大綱。これには「いじめ防止対策」などの文言はありません。一例として、大阪府寝屋川市の教育大綱には、「いじめ対応をさらに充実・強化」との記述があります。

5- (3) 総合教育会議の会議録公開

「真鶴町総合教育会議会議録」は、町のホームページ上に存在します。しかし、令和2年度(2020年度)でストップしています。透明性の高い教育行政とすることが望まれます。

おわりに

教育委員会の対応は、「首長が教育政策への関与を強めても、首長の関与を教育委員会が受け入れない事例」と言えるのではないかと思われます。

「地方政治における教育・子育て関連政策の重要性は高まっている」「首長の教育政策への関与が強まる事態はありうる」。これは、東京大学の橋野晶寛准教授の論文「地方教育政策における政治過程」の一部です。

教育長は、町長が求めた「給食についての町民へのアンケート調査」を実施しなかったそうですが、その合理的な理由の説明責任があると思われます。

加えて、国は、地方教育行政法に新設された総合教育会議(第1条の4)の条文見直しを検討してはいかがでしょうか。

「会議は、首長が招集」「教育委員会は、必要があるときは、首長に会議の招集を求めることができる」とされています。いじめの隠蔽や体罰事案が発生しても、教育委員会が求めない限り、総合教育会議が実施出来ない形式であるためです。

地方教育行政法

|

|---|

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

|

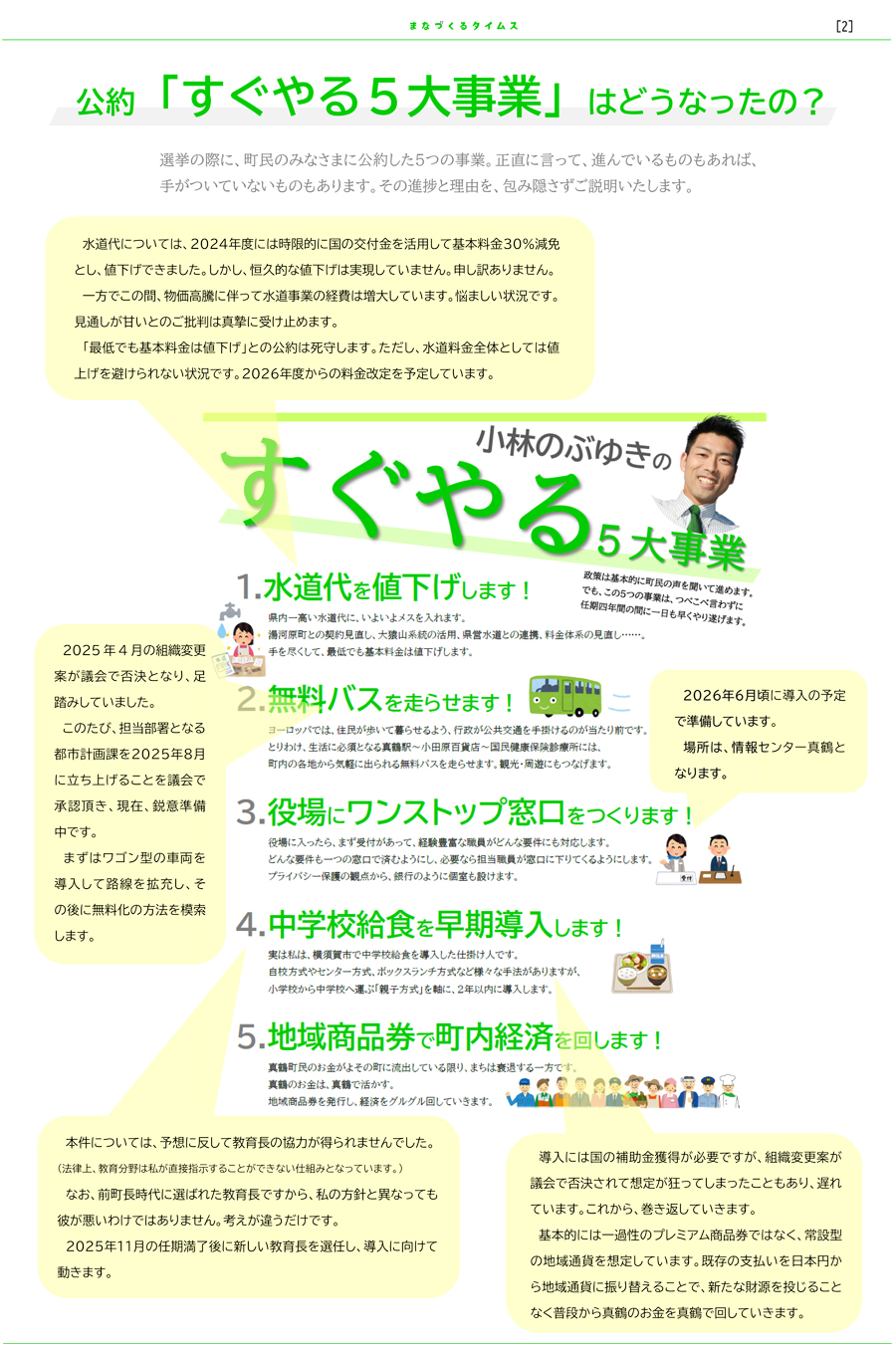

上の記画像は、小林のぶゆき真鶴町長の「まなづくるタイムスvol.3」の一部です。